目次 / ا ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ك ل م ن ه و ي / ء ة ى

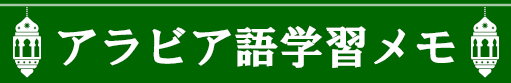

アリフ・マクスーラ [ ى ] とは?

أَلِفٌ مَقْصُورَةٌ の発音

| ى | 文字名 | 音価 | IPA | 月/太陽 | |

|---|---|---|---|---|---|

| أَلِفٌ مَقْصُورَةٌ | ’alif maqṣūra(h) アリフ・マクスーラ |

(ā) |

アルファベット名の発音

・[ ’alif maqṣūra(h) ] [ アリフ・マクスーラ ](語末を省略する普通の読み方)

・[ ’alifun maqṣūratun ] [ アリフン・マクスーラトゥン ](格を示す語末母音も全部読んだ場合)

男声:プロのナレーターさんによる収録

女声:Amazon TTS Zeina

アリフ・マクスーラは28個あるアルファベットの中に含まれない文字です。

一部の語の最後において長母音 ā の音や -an [ -’an ] [ -アン ] 語の音を示すのに使われます。長母音 ā をどんな時にアリフで書くのか/アリフ・マクスーラで書くのかは正書法(正字法)で学ぶ項目で、一定のルールと例外を覚える必要があります。(個別に覚えても良いのですが規則性があります。)

アリフ・マクスーラは ي [ yā’ ] [ ヤー ] から点2個を取り去った形をしています。厳密にはヤーに点2個を必ずつけるようになったのが後代になってからで、元々は語末だけは他の字と間違える危険性が低いからという理由からヤーもアリフ・マクスーラも ـى(点無しヤー)で書かれていました。(=古典アラビア語では点2個をわざと書かずに省いていたのではなく、最初から不要だとして書いていなかった。)

語末に来るアリフ・マクスーラの例

カフェ

非限定形

مَقْهًى

[ maqhan ] [ マクハン ]

【場所を表す名詞・主格でもこの語形】カフェ、喫茶店

*日本のアラビア語学習書や単語集ではたいていの場合 [ maqhā ] [ マクハー ] と読むように読みガナがついています。

定冠詞をつけての限定

اَلْمَقْهَى

[ ’al-maqhā ] [ アル=マクハー ]

【場所を表す名詞・主格でもこの語形】そのカフェ、その喫茶店

▶定冠詞がつくと非限定を示す n 音添加(タンウィーン)が無くなります。

アリフ・マクスーラの基本的な性質

名称の由来・意味

アラビア語で書かれた文法書や文法解説サイトによると、مَقْصُورَةٌ [ maqṣūra(h) ] [ マクスーラ ] は受動分詞 مَقْصُورٌ [ maqṣūr ] [ maqṣūr ] の女性形で、「制限された;限定された;短縮された」という語義のうち「短縮された」もしくは「制限された」から来ている名称だとか。

*発音が似ている مَكْسُورَة [ maksūra(h) ] [ マクスーラ ](受動分詞「壊れた」の女性形)と混同しないよう要注意です。昔Wikipediaの日本語版に「壊れたアリフ」と誤って掲載されていたことがありましたが、正しい情報ではありません。変形したとか壊れたとかそういう意味ではなく、下記のような理由に基づくネーミングです。

日本語で書かれた文法書とかだと

定冠詞 ال [ ’al- ] [ アル ] が後続するとアリフ・マクスーラ部分の発音が長母音の ā から短母音 a へと短くなってしまうことから「短縮され(得)る」という名称で呼ばれている

といった解説が書いてあることが多いような気がするのですが、実際に調べてみると複数の解釈・解説がありそれ以外の由来も考慮に入れる必要がある模様です。

解説書やアラビア語文法ネタのネット記事にアラビア語で書かれた解説だと、

- 女性名詞 صَحْرَاءُ [ ṣaḥra’(u) ] [ サフラーゥ/ッ と サハラーゥ/ッ を混ぜたような発音 ](砂漠)のように語根ではない余剰文字が最後についていて直前が ا(アリフ)となる語末 ء(ハムザ)である ـَاء [ ーā’ ] [ アーゥ と アーッ の中間のような発音 ] である أَلِف مَمْدُودَة [ ’alif mamdūda(h) ] [ アリフ・マムドゥーダ ] と比較すると、ア~ッと長く伸ばされず比較的短めに聞こえるから。

*アリフ・マムドゥーダのマムドゥーダは「広げられた・伸ばされた」という意味 - マクスーラは「制限された」といった意味で使われていて、アリフ・マクスーラの部分に母音が現れない(≒母音記号がつかない)ことからアリフ・マクスーラと呼ばれている。

といった説明になっていることが多いようです。

管理人は日本語の色々な文法書で「定冠詞などが後続すると短母音化して短くなることがあるアリフだから」と読んでいたために、アラブのアラビア語文法学的には実は違う命名由来も色々と論じられていることを長年知らずにいました😅

日本語アラビア語文法書は結構そういう誤差があるので、勉強を続けて何年も経ってから「え、そうだったのか?!」となることが多いような気がします…

語末がアリフ・マクスーラになるのはどんな時?

語根3個だけで構成される動詞完了形では元になった第3語根がيの時に語末がـىになる

一般的に、三語根の最後の語根が弱文字 و のものが動詞完了形などの中において w の音を保持できずに ā に置き換わってしまった場合にはアリフの形での長母音 ā になり、最後の語根が弱文字 ي のものが y の音を保持できずに ā に置き換わってしまった場合にはアリフ・マクスーラの形での長母音 ā になる、といった大まかな違い・目安があります。

語末が普通の長母音アリフになる場合

دَعَا

[ da‘ā ] [ ダアー ](呼ぶ)

語根が د ع و で第3語根が و [ w ] のため、動詞完了形の語形 فعل にあてはめても発音が変わってしまい ā になっているケース。

*ちなみに3つめの語根はアリフではなくワーウです。アラビア語では弱文字やハムザは前後の音やその単語の語形に影響されて変身するため、「語根は何か?」と聞かれた場合は変身前の字の方で考えます。

語末がアリフ・マクスーラになる場合

مَشَى

[ mashā ] [ マシャー ](歩く)

語根が م ش ي で第3語根が ي [ y ] のため、動詞完了形の語形 فعل にあてはめても発音が変わってしまい ā になっているケース。

*ちなみに3つめの語根はアリフ・マクスーラではなくヤー(ゥ/ッ)です。アラビア語では弱文字やハムザは前後の音やその単語の語形に影響されて変身するため、「語根は何か?」と聞かれた場合は変身前の字の方で考えます。

同じ長母音āなのに ـا と ـى を書き分ける理由とは?

英語などで書かれた詳しい文法書で紹介されている話になるのですが、長母音 ā を示す ـَا と ـَى の間には大昔(正書法が確立するウマイヤ朝期頃)の時点ではまだ発音の違いがあったとされているのだとか。アリフ・マクスーラが語末に来る ـَى の方は普通の ā ではなく ē 寄りの音で読んでいたと考えられているとのこと。

本当の理由についてはもはや突き止めることはできずこれまでに色々と議論されてきたようですが、とりあえずは「元々は違う発音をしていた部分を書き分けていたが、今では廃れてしまい全く同じ長母音 ā を示す表記として ـَا と ـَى の違いが消失してしまった。」といった理解をしておけばひとまずは良い模様です。

アリフ・マクスーラに人称代名詞が接続した場合

アリフに置き換わる場合

アリフ・マクスーラに属格(所有格)の人称代名詞が接続すると、アリフ・マクスーラではいられなくなり、多くの場合普通の長母音と同じくただの長母音アリフつづり ـا に置き換わります。

اَلْمَقْهَى

[ ’al-maqhā ] [ アル=マクハー ]

そのカフェ

↓

مَقْهَاهُ

[ maqhāhu ] [ マクハーフ ]

彼のカフェ

ヤーに置き換わる場合

前置詞として使われる عَلَى [ ‘alā ] [ アラー ] などに属格(所有格)の人称代名詞が接続すると、アリフ・マクスーラから ي [ yā’ ] [ ヤー ] に置き換わります。

عَلَى

[ ‘alā ] [ アラー ]

~の上に

↓

عَلَيْهِ

[ ‘alayhi(=‘alaihi)] [ アライヒ ]

彼の上に / それの上に

アリフ・マクスーラの形とي(ヤー)との関係

アリフ・マクスーラは古いヤーの形と同一

上で「アリフ・マクスーラ自体は、いくつかの種類の語末が長母音 ā の音やタンウィーンを伴う -an [ -’an ] [ -アン ] であることを示すのに使われます。」と書きましたが、語末長母音 ā をどんな時にアリフ(ـا)で書くのか、アリフ・マクスーラ(ـى)で書くのかという書き分けはアラブ世界のアラビア語学書では正書法(正字法)の専門書で学ぶことができる項目で、一定のルールと例外を覚える必要があります。(個別に覚えても良いのですがある程度の分類・規則性があります。)

アリフ・マクスーラは ي [ yā’ ] [ ヤー ] から点2個を取り去った形をしていますが、アラビア語の専門書では「ヤー(ي)から点2個を取り去って新しく作ったのがアリフ・マクスーラ(ى)という字である。」という表現はされておらず、語末が長母音āになるものの一部をヤーの字で書き表した。」という言い方がされています。

というのも厳密には ي [ yā’ ] [ ヤー ] に必ず下点2個を必ずつけるようになったのが後代になってからで、元々アラビア語では語末形(語尾形)だけは他の字と間違える危険性が低いからという理由から ي も語末だけは文字の下に弁別点を書き足さなくても良い文字の一つとされており、現在ウスマーン(オスマーン、オスマン)版と呼ばれるクルアーンでも語末のヤーは ـى だった時代の表記方法が維持されています。

*このタイプのクルアーンでは ـي と ـى の書き分けをしていない代わりに、長母音āに対応したアリフ・マクスーラの上に短剣アリフを書き入れ ىٰ とすることで区別しています。

古典アラビア語ではアリフ・マクスーラだけ区別するために他の長母音īなどの部分では ـي と書きアリフ・マクスーラのみ ـى のように区別していたのではなく元々同形でヤーの字を一部の語末長母音āに当てていたわけですが、なぜこのような書き分けが行われ「y」や「ī」の音を表すのに使われる ـي を転用したのかについては後ほどもう少し詳しく探ってみたいと思います。

ئにおけるハムザ(ء)の台字はアリフ・マクスーラではない

日本語で書かれた記事や学習者さんたちのネット投稿で見かけることもある誤解なのですが、台座となる字(ى)とハムザ(ء)と組み合わせた ئ の台字部分はアリフ・マクスーラではなく文字下の弁別点2個が書かなくても良いというルールがまだ広く適用されていた時代の古い ي [ yā’ ] [ ヤー ] の形である ى(点無しヤー)が由来となっています。

語中形の ـئـ も同様で、語中形では弁別のための下2点が必要とされる ـيـ からも下の点2個を取り去った ي [ yā’ ] [ ヤー ] となっています。

そのためアラビア語で書かれたアラビア語文法解説では

- 台座のヤー:كُرْسِيُّ الْيَاءِ [ kursīyu-l-yā’ ] [ クルスィーユ・ル=ヤー(ッ) ]

- 語中 ـيـ の弁別点が無い台字ヤー:نَبْرَةٌ [ nabra(h) ] [ ナブラ ]

*ハムザそのものを表す名称としても使用。アラビア語辞典類では通常語義の一つとして「ハムザ」が挙げられています。

のような表現をされています。

語末長母音āのـىとـاでは具体的な違いはあるのか?

一部語末長母音āの発音とアリフ・マクスーラとの関連性

口語的な短母音aのe寄り/e化や長母音āのē寄り/ē化現象「イマーラ」とは

現代アラビア語の口語でも ا や ـى としてつづられるā(アー)をē寄り(アーとエーの中間)もしくは ē(エー)そのもので発音する方言があり、そうした現象は اَلْإِمَالَة [ ’al-’imāla(h) ] [ アル=イマーラ ](イマーラ、「傾けること、傾き、傾斜」の意)と呼ばれています。

アの響きに少しエ、アーの響きに少しエーが混ざるやや程度の軽いイマーラの代表例はエジプト方言、全くのエやエーになってしまう程度の大きなイマーラの代表例はレバノン方言、チュニジア方言ですが、これらは元々ジャーヒリーヤ時代~イスラーム初期のアラブ人(代々ネイティブのアラビア語話者)たちが行っていた発音方法と同じで、当時も特定部族がイマーラ発音を行ったいたという具体的な記録が伝えられるなどしています。

このイマーラについては、イスラーム誕生前後のアラビア半島諸部族が

- 母音のaをe寄り、長母音のāをē寄りにする اَلْإِمَالَة الصُّغْرَى [ ’al-’imālatu-ṣ-ṣughrā ] [ アル=イマーラトゥ・ッ=スグラー ](アル=イマーラ・アッ=スグラー/イマーラ・スグラー、「小イマーラ」の意)

- 母音aを完全にe化、長母音āを完全にē化させる اَلْإِمَالَة الْكُبْرَى [ ’al-’imālatu-l-kubrā ] [ アル=イマーラトゥ・ル=クブラー ](アル=イマーラ・アル=クブラー/イマーラ・クブラー、「大イマーラ」の意)

タミーム族、アサド族、カイス族といった有名部族が小イマーラないしは大イマーラ発音で知られていたとか。[ ソース ]

なぜアラビア語は語末長母音āをـاとـىで書き分けるのか?

クルアーンにおけるイマーラ(アーのエー寄り読み)発音事例

現行のクルアーン朗誦に含まれるイマーラ発音

当時のアラブ部族方言とクルアーン朗誦におけるイマーラとの関係

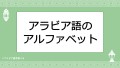

クルアーン朗誦学のレクチャーにおける定番の話題の一つがこのイマーラ現象で、現代まで伝えられている複数朗誦流派の حَفْص عَنْ عَاصِم(Ḥafṣ ʿan ʿĀṣim、ハフス・アン・アースィム)では第11章第11節に出てくる مَجْرَاهَا [ majrāhā → majrēhā ] [ マジュラーハー → マジュレーハー ] という特定単語における長母音「アー」音(マジュラーハー)を「エー」寄り発音(マジュレーハー)がイマーラになることが有名です。

イスラーム学者の見解をまとめたウェブページなど(例)でも具体的な話を無料で読むことができるのですが、

- 現代のレバノン方言などで顕著な長母音アーのエー化は預言者ムハンマド生存時代にアラブの複数部族が行っていた。

- クルアーンが口伝で伝承されたことからこのイマーラがわずかながら混ざり込み、حَفْص بْن عَاصِم(ハフス・イブン・アースィム)流派の朗誦で第11章第11節の مَجْرَاهَا という一語イマーラ・クブラー発音される。

- 歴史が伝えるところによると多くの著名な人物らがクルアーンの朗誦においてمَجْرَاهَا [ majrāhā → majrēhā ] [ マジュラーハー → マジュレーハー ] 以外の箇所を多数イマーラ・スグラーで発音していた。

- 朗誦流派 حَفْص عَنْ عَاصِم(Ḥafṣ ʿan ʿĀṣim、ハフス・アン・アースィム)では第11章第11節の مَجْرَاهَا のみイマーラ・クブラーとして読むが、別流派 وَرْش عَنْ نَافِع(Warsh ʿan Nāfiʿ、ワルシュ・アン・ナーフィウ)は多くのイマーラ(ただしイマーラ・スグラー)を行う。

とのことで、アリフ・マクスーラというものがそもそもどういうものだったのかに興味を抱かせるエピソードともなっています。

朗誦流派 حَفْص عَنْ عَاصِم(Ḥafṣ ʿan ʿĀṣim、ハフス・アン・アースィム)の場合

画像引用元:Quran.com

クルアーン朗誦タジュウィードのルールを色や記号で表したバージョンだと مَجْرَاهَا の下に特別な印「●」がつけてあり、これがイマーラ発音を行う有名な箇所であることを示す記号ともなっています。

他では普通にā(アー)と読むにもかかわらずそこだけē(エー)とする特殊ケースということで、YouTubeに多数アップされているクルアーン朗誦関連レクチャー動画でもこの語とイマーラに関する専門の解説ビデオが色々と作られています。

朗誦流派 وَرْش عَنْ نَافِع(Warsh ʿan Nāfiʿ、ワルシュ・アン・ナーフィウ)の場合

朗誦流派 وَرْش عَنْ نَافِع(Warsh ʿan Nāfiʿ、ワルシュ・アン・ナーフィウ)は上記の حَفْص عَنْ عَاصِم(Ḥafṣ ʿan ʿĀṣim、ハフス・アン・アースィム)と並んで有名な流派で、主に北アフリカのマグリブ地域で普及。イスラーム王朝があった頃のイベリア半島(アル=アンダルス)でも主流の朗誦流派だったとか。

この方式でどのようにクルアーンを読み上げていくかを色や記号で明示したものはネットでも多数紹介されており、

例:

Dar Al Maarifah

『Recite the Tajweed Quran in Warsh an Nafi Narration』

https://easyquran.com/en/recite-the-tajweed-quran-in-warsh-an-nafi-narration/

ワルシュ・アン・ナーフィウで行われるイマーラ箇所の下に「♢」(イマーラ・クブラー記号)や「●」(イマーラ・スグラー記号)がついている様子を見ながら実際の朗誦を聞くことも可能です。

モロッコ出身有名朗誦者 محمد سايد(Mohamed Sayed、文語アラビア語発音:ムハンマド・サーイド、口語アラビア語発音:モハンメド・サーエド等)師によるクルアーン第20章『ターハー』です。

ワルシュ朗誦法でイマーラ・クブラーとして読むのはこのターハーだけだそうで [ ソース ]、通常フスハーとしては طه [ ṭāhā ] [ ターハー ] と読むのに対し、ここでは完全にē化させた [ ṭāhē ] [ ターヘー ] と発音。

またそれに続く複数の語についてはイマーラ・スグラーを行う印として現代のアリフ・マクスーラに相当する部分の下にイマーラ記号「●」が置かれ、لِتَشْقَىٰٓ [ li-tashqā ] [ リ・タシュカー ] などは [ リ・タシュケェー ] 寄りに聞こえるなどするのが実際の読み上げを聞いて感じられるかと思います。

この朗誦法は主に元々語根としては ـي だった語末長母音ā ـى をēに寄せたイマーラ・スグラーで発音することを大きな特徴としており、現代においてアリフ・マクスーラと呼ばれている長母音ā表記のうちの ـى と子音「y」との関連性を想起させる朗誦規則となっています。

過去にあった非正則的なマイナー朗誦法におけるイマーラ

現代まで伝えられ承認されているクルアーンの朗誦流派から外れた特異かつ今ではそれによる読み上げが認められていない朗誦法の一つ قِرَاءَةٌ شَاذَّةٌ [ qirā’a(tun) shādhdha(h) ] [ キラーア(トゥン)・シャーッザ ](キラーア・シャーッザ、「正則から外れた朗誦、孤立した朗誦」の意) としては اَلْأَعْمَش [ ’al-’a‘mash ] [ アル=アアマシュ ](al-Aʿmash、アル=アアマシュないしはアアマシュ)の方式が知られている [ ソース ] とのこと。

イラクのクーファ生まれ(西暦681年)でハディース(預言者言行録)伝承者としても知られた彼が行っていたというこの朗誦法ではイマーラの広範な実施が特徴の一つで、

| 『قراءة الأعمش』(アル=アアマシュの朗誦) جاسم محمد العاني 著 2013年 دار غيداء للنشر والتوزيع 刊 p.83 |

語末のアリフが ي(ヤー)から転じた ـى(アリフ・マクスーラ)だった場合は全てイマーラ・クブラーによりā(アー)ではなくē(エー)として発音することを良しとしており اَلْهُدَى [ ’al-hudā → ’al-hudē ] [ アル=フダー → アル=フデー ](「導き」の意)、رَمَى [ ramā → ramē ] [ ラマー → ラメー ](「彼は投げた」の意)のように朗誦することを大幅に認めていたとか。

この件についてはサウジアラビアでアラビア語学科教授をされている方の公式サイトに置かれている専門誌記事『الإمالة في اللهجات العربية.. دراسة تطبيقية Vowel change in Arabic dialects』コピー(筆者は別の方)でも紹介されているのですが、イラクのクーファはイマーラ発音を行うクルアーン朗誦が普及していたことで有名な地域だったとか。これについては、イマーラ発音で知られていたアラブ系ベドウィン部族を通してクルアーンが口伝で広められたため彼らの方言の特徴だったイマーラがクーファ式朗誦に色濃く反映されたという事情があったとのこと。

يの代わりに用いられるエジプトやペルシア語の点無しヤーى(≠アリフ・マクスーラ)

実際の例

エジプトでは単語の終わりに来る ي と ى を区別せず ى で書くという慣例があります。

فِي

[ fī ] [ フィー ]

~の中に(エジプト以外でのつづり)

فِى

[ fī ] [ フィー ]

~の中に(エジプトでのつづり)

*これはアリフ・マクスーラではありません。弁別点を書かない古い書き方のヤーになります。

*[ fā ] [ ファー ] や [ fan ] [ ファン ] と発音するわけではありません。

このような点がついていない ـى は

- اَلْيَاءُ غَيْرُ الْمَنْقُوطَةِ

[ ’al-yā’(u) ghayru/ghairu-l-manqūṭa(h) ] [ アル=ヤー(ゥ/ッ)・ガイル・ル=マンクータ ]

点のついていないヤー、弁別点無しのヤー - اَلْيَاءُ بِدُونِ النُّقْطَتَيْنِ

[ ’al-yā’(u) bidūni-n-nuqṭatayn/nuqṭatain ] [ アル=ヤー(ゥ/ッ)・ビドゥーニ・ン=ヌクタタイン ]

点2個がついていないヤー、弁別点2個無しのヤー

などと呼ばれているもので、アリフ・マクスーラとは区別されています。

アラビア語では語末などにおいて ī(イー)音等を表すヤーはエジプト以外の各国で点ありに置き換わったことから混同されがちですが、ā(アー)となる ـَى の方がアリフ・マクスーラで、ī(イー)となる場合については ـِي であっても ـى であっても語末ヤーとして扱います。

先に述べた通りアリフ・マクスーラというのは語末が長母音ā(アー)の響きになるものを指しての名称なので、فى と書いて فِى [ fī ] [ フィー ] と発音するような場合は「点無しヤー(ي)」と呼ばれるヤーの字と考えて分ける必要があります。

エジプトの新聞や書籍を読む時は今でもこの古形が浸透しているので注意が必要です。昔はエジプトで印刷された文法書を買うと長母音īとアリフ・マクスーラが同形になるため外国人学習者にとってはかなり不便を感じましたが、近頃では他の国と同じ方式で印刷された文法書なども見かけます。

アラビア語ソースでざっと探した限りではエジプト以外にこのつづりを採用している国は無い模様。「エジプトとスーダンだけがやっている」と書かれた記事もあったのですが、スーダンの新聞をPDFでいくつか見た限りでは点ありだったため、そちらについてはもう少し確認が必要なようです。

エジプトだけこのようなつづりになった理由とアラブ諸国におけるリアクション

弁別点を必須としていなかった頃の ـي を独自に守り続けたエジプト

つけなくても他の文字と区別できるからということで元々弁別点を足すのが他の文字よりも遅かったのが ـي で、後代になってからシャーム地方(シリアやレバノン近辺)では長母音 ā を表さない ـى については下に点が2個ある ـي を用い区別するように。

この変遷期については日本人アラビア語学習者の間でも有名なライト(Wright)の文法書でも

| 『A Grammar of the Arabic Language 1』 William Wright 著 p.4脚注 With final ى the use of the two points below is optional. Some modern prints, especially those issued at Bairût, always insert them except when the ى represents élif maḳṣūra ( § 7, rem. b ) |

| 日本語版『アラビア語文典 上巻』 ごとう書房 刊 pp.4~5 なお ى が語末にくる場合には、2個の弁別点を付することは任意である。最近の印刷物(特にベイルートで刊行のもの)においては、ى が短縮されうるアリフ(広義)(§7、注b)を表している場合以外には、常に付されている。 *管理人注:「短縮されうるアリフ」はアリフ・マクスーラのこと。それ以外=普通のヤー。 |

のような言及があり、初版が出版された1800年代半ばという近代以降の時期に出版・印刷事業が盛んだったレバノン*で古形の弁別点付加無しタイプ(ى / ـى)から下2点ありヤー(ي / ـي)への置き換えが進み、輸出先の各国でもんでいたらしいことがわかります。

アラブ世界では

- القاهرة تكتب وبيروت تطبع وبغداد تقرأ

(カイロが書き、ベイルートが印刷し、バグダードが読む) - ﻣﺼﺮ ﺗﻜﺘب وﻟﺒﻨﺎن تطبع واﻟﻌﺮاق ﺗﻘﺮأ

(エジプトが書き、レバノンが印刷し、イラクが読む)

という名言が生まれるぐらいにはかつて「エジプトといえば作家が大勢いる」「レバノンは印刷・出版業界に強い」「イラク人は読書好きが多い」が典型的な分担体制・勢力図とされており、アラブ諸国に本を輸出していた出版大国レバノンが弁別点ありの単独形・独立形ヤー(ي)と弁別点ありの語末ヤー(ـي)を普及させる一大拠点になったであろうことが推察されます。

一方そうした変化を取り入れず昔のままの古いルールを続けてきたのがエジプトで、他のアラブ諸国が語末を ـي と ـى で書き分けるようになっても変わらずに ـى を使い続けている状況です。

カイロにはアラビア語の文法や正書法(正字法)に関する公式見解を発表するアラビア語アカデミーがあり、同組織は1980年に「長母音āを示す方は点無し ـى とし、そうでないヤーは点をつけ ـي として区別する。」と定めたとのことですが、その後もエジプトでは旧来の「語末ヤーもアリフ・マクスーラも古形の時代と同じく点を書かない ـى 表記」方式が廃止されず依然として健在です。

エジプト独自の単独ヤー(ى)・語末ヤー(ـى)表記に対する様々なリアクション

これについては他地域のアラブ人たちから「エジプト人は ـي と ـى を区別できないのか?」「語末を全部 ـى で書くのは大間違いだ。」という疑問・批判の原因ともなっており、アラビア語における古いルールを知らない人には「エジプト人が勝手に作り出したつづりだ。」と勘違いされることもある様子。

上でも述べた通りウスマーン版、ウスマーン本と呼ばれるクルアーンも古い書字ルールを保持しているので多くのイスラーム教徒アラブ人たちは日常生活のどこかで語末ヤーに点が無かった頃のアラビア語文を目にしたことはあるはずなのですが、そうした書き方はエジプト以外のアラブ人たちにとってはもはや過去の話となっており、近代以降に印刷物で広がったも言われている下2点ありの語末 ـي が200年ぐらいの間にすっかり浸透しきったことを表しているとも言えそうです。

エジプト人ジャーナリスト・作家によるコラム

エジプト日刊紙アル=ミスリー・アル=ヤウム

『الياء والألف المقصورة』

(ヤーとアリフ・マクスーラ)

エジプトの新聞や書籍が語末で الياء(ヤー)と الألف المقصورة(長母音āを表すアリフ・マクスーラ)を区別せず全部 ـى で統一している件に関するエジプト人側の意見の一例です。

要旨:

色々なアラブ諸国国籍の友人や読者たちとあった際、以前からやり取りをしていたとある読者から「エジプト人は ـي と ـى の区別がつけておらずエジプトの本や新聞もそのように印字しているため自分もそれに慣れはしたのですが、正直なところあなたのような作家の方までこれらの二文字を混同するという同じ間違いをされているというのは残念です。アル=ミスリー・アル=ヤウム紙に掲載されているあなたの記事も全部そうなっていますよね。これについての回答をもらえませんか?」と尋ねられたことがあった。

筆者本人はこの件に関して自分は潔白で間違いは犯しておらず、ヤーに全て下点2個を付した原稿を送っているのにアリフ・マクスーラと同形に書き換えてしまっていると釈明。彼は「新聞社の人たちが区別できていないということですか?」と質問してきたが、新聞社の校正者たちは十分なアラビア語校正能力を有しているものの点無しヤーを堅持するという方針を続けているためにこのようなことが起こっているのだと説明した。

新聞社側はエジプトで広まり定着したこの表記に読者も慣れているだろうからと続けているのかもしれない。それに自分たちエジプト人たちは学校でアリフ・マクスーラと名称をわざわざ教わらず、大人になってからシャーム地方(レヴァント地方、レバント地方:シリア、レバノン、ヨルダン、パレスチナのこと)の雑誌などで下点ありと下点無しの区別があることを知って驚いたものだった。

読者氏は、こうした教育・慣例のためエジプト人たちがヤーとアリフ・マクスーラの区別を間違えたりすること、大物詩人やノーベル賞受賞文学者を輩出したエジプトが正しい書き分けに関心を持たずよくある間違いが犯されがちであるという状況に驚いていた様子だった。

新聞社の皆さん、読者に伝わるようこの記事は例外扱いして ي の二点がある状態で発行してもらいたい。

オンライン質問箱におけるイスラーム法学者の見解

Islamweb.net

『أحوال كتابة الياء المتطرفة』

(語末ヤーの書字の状況)

カタール(カタル)政府が運営しているイスラーム総合サイトの質問コーナーより。ネットで法学者に質問をすると回答(イスラーム専門家による法的見解)がもらえるオンラインファトワーのページですが、アラビア語文の正書法(正字法)はクルアーンにも関わってくることからこのような質問が寄せられたようです。

質問要旨:

語末ヤー(ـي)の下点たちはアリフ・マクスーラとヤーとを区別するため新しい時代になってから追加されたものだと読みました。しかし我々の国エジプトでは多くの人がネットに書く際にアリフ・マクスーラにもヤーのように下点2個をつけ、على を علي とつづっており、クルアーンの章句を引用する時にも الضحى を الضحي のように書き違えています。これは咎められるべき行為でしょうか?

回答要旨:

クルアーンのつづりにおける語末ヤーについては、専門の学者たちが弁別点を付しても良いし付さなくても良いという規則を既に定めています。

クルアーン書字規則に関する専門書でも語末のヤー(ـي)は語末のヌーン(ـن)、ファー(ـف)、カーフ(ـق)同様に弁別点を書くことも弁別点を書かないことも双方許容しており、語末においては他の文字と混同しなければ弁別点は不要である一方語末形でなければどれも弁別点を書くと記しています。

1980年にはカイロのアラビア語アカデミーが、長母音アリフとしては点無しヤーで書きヤーとしては弁別点を書いて区別を行う、と定めました。

そのためクルアーンに関してもヤーの部分を弁別点無しで書いても弁別点ありで書いても差し支えありません。

アラビア語関連の話題を議論し合うウェブフォーラムでの雑談

アラビア語ウェブフォーラム

『لماذا إخواننا المصريون لا ينقطون الياء إذا تطرفت؟』

http://www.alfaseeh.com/vb/showthread.php?t=76884

(どうしてエジプト人の皆さんは語末の時にヤーに弁別点をつけないのか?)

*現在サイトは稼働しておらずウェブアーカイブサイトで内容確認可能。

アラビア語について詳しいことを知りたい・議論したい人々が集まっていた良質なウェブフォーラムでかつて行われた語末 ـي / ـى 問題談義で、「ـى も ـي も ـى で書いてしまったら混同が起きるのになぜエジプトでは ـى で統一するのか?」という他国メンバーからの疑問・質問からスタート。

やり取りの流れ:

*意味が通りやすいように管理人の方で文法用語などの語を補充・追加してあります。

(1)

語頭と語中では ى に弁別点をつけないと ب 等と混同してしまうが語末ではそれが起こらない。元々語末の長母音āが ـي 音寄りの時 ـا ではなく ـى と表記する慣行がアラブ人にはあったが、後代になり長母音āを表す ـى と y を表す ـى(=ـي) との区別できない人が増えたことで弁別点や書字ルールの整備が必要に。その中で語末 ـى(=ـي) は他の文字よりも弁別点の追加が遅く、エジプトは弁別点をつけないままの ـى を使い続けた。

語末で弁別点が無くても良い文字は4つ(ينفق という未完了形動詞として暗記用にまとめられた文字群 ي ن ف ق)あったが、エジプトはそれらのうち ى を除いては弁別点を書くことにした。エジプトは語中ハムザの表記も古い方式を残しているから、ـى も元々の古い表記を守った結果なのではないだろうか?

(2)

イスラーム初期のクルアーン、特にウスマーン本のつづりに関して学者らの間に意見の相違は無い。当時はまだ弁別点、発音記号(母音記号)、ハムザ(ء)、ワクフ(息継ぎ・休止位置)表示、節番号、章名などは存在しなかった。弁別点をどこにどうやって書き足すかは後代の学者らが考えて決めたもので、マシュリク(東アラブ地域)流とマグリブ(西アラブ地域)流の違いも生まれたが、どちらの方式も語末ヤーは点無しヤーである ـى とし、弁別点はつけていなかった。

点無しヤー ـى の弁別点は、クルアーン以外の書籍で遅い時代になってから書き足されるにようになり、ヤー(ى)の形をしたアリフ(*長母音āを表すつづりのこと)と呼ばれていた字にアリフ・マクスーラとの名称がつけられることとなった。

個人的には、読み違いが増えた現代では ـى ではなく弁別点をつけて ـي とするのが良いように思う。

(3)

クルアーンについてはわかった。でも、自分が知りたいのは現代においてエジプト人たちが未だにヤーとアリフ・マクスーラの両方を同じ ـى で書き続けている理由だ。

(4)

他の文法事項と違って、正書法(正字法、イムラー)の分野は現代でも議論が続いていて、ある派が正しいと言っていることでも他の派は間違っていると言い、論争し合っている状態。一部の語末長母音āはイマーラ発音との関連で ـى と書かれていたが、ヤーの字には長い間弁別点はつかずヤーもアリフ・マクスーラも両者とも ـى(*いわゆるyの字であるヤーの古形のこと)の形のままだった。

後代になり一般書籍で弁別点を付した点ありヤー ـي が広がっていったが、エジプト人はクルアーンでもそれ以外の書籍でも引き続き昔ながらの ـى 同形というつづり方を保持し続けた。

ペルシア語のیとアラビア語のيの発音・形状がまぎらわしい理由

ペルシア語では単独で書かれる ى(現在のアラビア語のي) や語末のī(イー)音部分が ـى で表記されるため「アラビア語とは違うのでややこしい」と言われがちですが、これはアラビア語における古い語末ヤーの表記ルールをそのまま継承・保持しているものなので、実際には「元々古形が使われていた時代はアラビア語と共通だったが、その後アラビア語で文字の形状やつづりに関して変更が加えられた結果差が生じた」だったという経緯はWiktionary英語版などにも収録されているなど比較的知られた話だったりします。

ك(カーフ)の語末形である ـك がペルシア語では ـک になる件も多少似た経緯で、アラビア語でも昔はペルシア語の語末カーフに似た形で書かれたりしていたのが、語末 ل(ラーム)である ـل を幅広に書いた時 ـک と混同しやすいので ك の كـ を切って小さく縮め語末形に組みれた結果が現代我々が知る ـك の由来なのだとか。[ ソース ]

そのためペルシア語とアラビア語におけるつづりの違いは「ペルシア語が古形を保持しているのに対し、アラビア語ではその後形状に変更が加えられて違う見た目になったから」というのが原因になっていると言えるかと思います。

(2025年1月 全体的な記事の見直し・改稿と複数項目の追記)