目次 / ا ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ك ل م ن ه و ي / ء ة ى لا

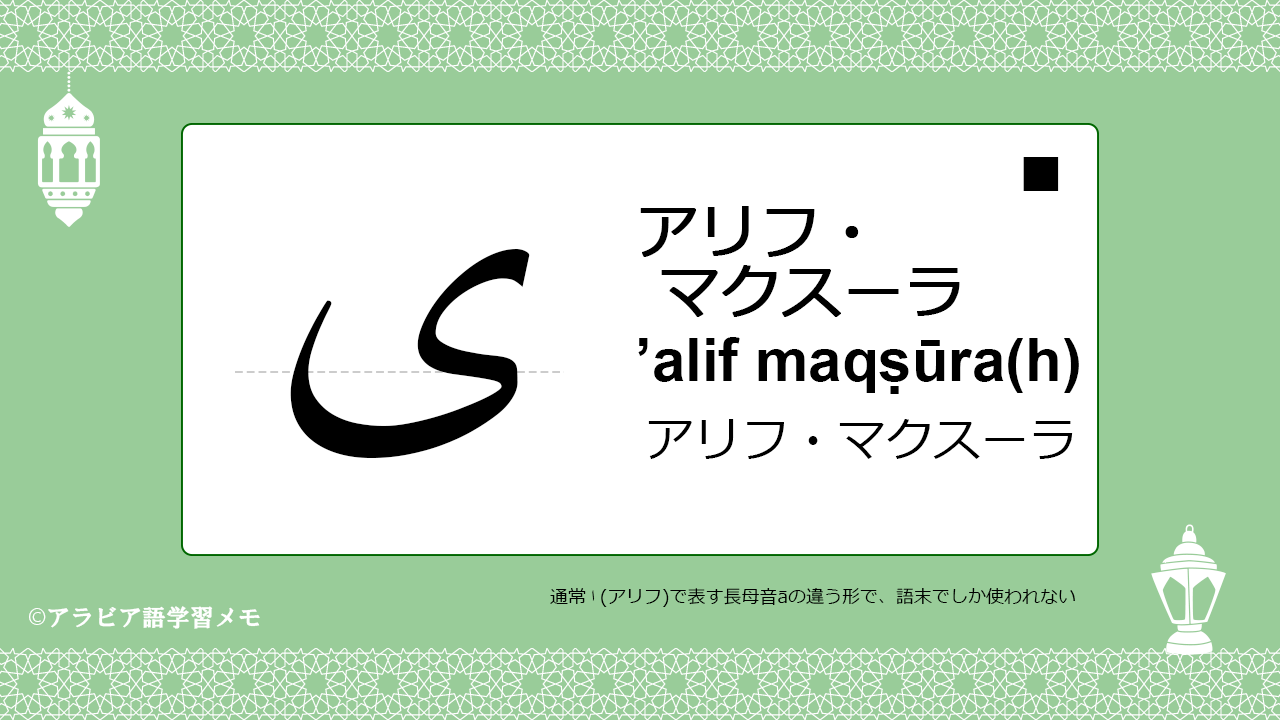

[ ’alif maqṣūra(h) ] [ アリフ マクスーラ ] の形と書き順を覚えよう

単語の中での形

| 接続形 | 独立形 | ||

|---|---|---|---|

| 単語の最後 | 単語の途中 | 単語の先頭 | 単独の時 |

| ـى | ー | ー | ى |

語尾でのみ使います

アリフ・マクスーラは28個(ないしは29個)ある現行のアラビア語アルファベット表の中に含まれない文字ですが、形自体は下の2点を書かなくても良かった頃の ي [ yā’ ] [ ヤー(ゥ/ッ) ] の古形と同一です。

アリフ・マクスーラ自体は、いくつかの種類の語末が長母音 ā の音やタンウィーンを伴う -an [ -’an ] [ -アン ] であることを示すのに使われます。

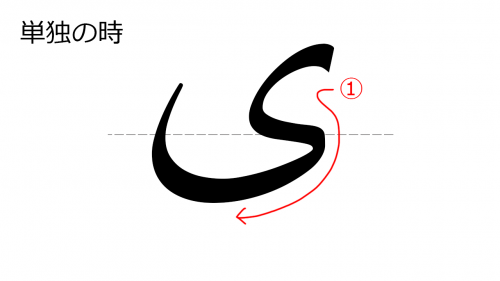

Sの字の上部分を基本線の上に、そして下部分を基本線の下に大きく平たく書きます。

書き順

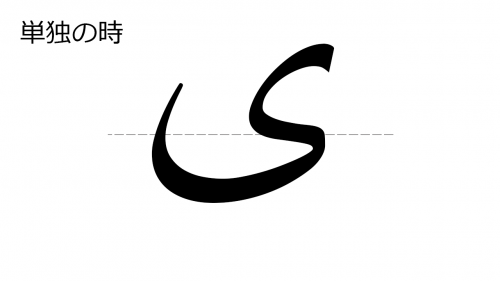

独立形

● 基本線の上からスタート。Sの字の上部分を基本線の上に書きます。

● Sの字の下部分を基本線の下に大きく平たく書きます。

● 基本線の上辺りを終点とします。

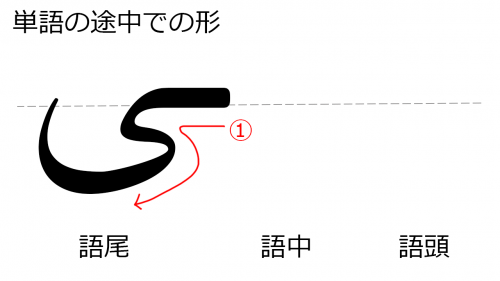

単語の中での形

語尾

- 前の文字を書き終わったら、単語末に来る最後の文字のアリフ・マクスーラを書きます。

- 基本線に沿って右から来たらそのまま基本線の下に独立形と同じS字を書きます。

- 終点は基本線付近とします。

書き順をオリジナル動画で確認

単独の時

単語の途中での形

単独の時+単語の途中での形

YouTube版~単独の時+単語の途中での形

アリフ・マクスーラの基本的な性質

アリフ・マクスーラの形とي(ヤー)との関係

アリフ・マクスーラは古いヤーの形と同一

上で「アリフ・マクスーラ自体は、いくつかの種類の語末が長母音 ā の音やタンウィーンを伴う -an [ -’an ] [ -アン ] であることを示すのに使われます。」と書きましたが、語末長母音 ā をどんな時にアリフ(ـا)で書くのか、アリフ・マクスーラ(ـى)で書くのかという書き分けはアラブ世界のアラビア語学書では正書法(正字法)の専門書で学ぶことができる項目で、一定のルールと例外を覚える必要があります。(個別に覚えても良いのですがある程度の分類・規則性があります。)

アリフ・マクスーラは ي [ yā’ ] [ ヤー ] から点2個を取り去った形をしていますが、アラビア語の専門書では「ヤー(ي)から点2個を取り去って新しく作ったのがアリフ・マクスーラ(ى)という字である。」という表現はされておらず、語末が長母音āになるものの一部をヤーの字で書き表した。」という言い方がされています。

というのも厳密には ي [ yā’ ] [ ヤー ] に必ず下点2個を必ずつけるようになったのが後代になってからで、元々アラビア語では語末形(語尾形)だけは他の字と間違える危険性が低いからという理由から ي も語末だけは文字の下に弁別点を書き足さなくても良い文字の一つとされており、現在ウスマーン(オスマーン、オスマン)版と呼ばれるクルアーンでも語末のヤーは ـى だった時代の表記方法が維持されています。

古典アラビア語ではアリフ・マクスーラだけ区別するために他の長母音īなどの部分では ـي と書きアリフ・マクスーラのみ ـى のように区別していたのではなく元々同形でヤーの字を一部の語末長母音āに当てていたわけですが、なぜこのような書き分けが行われ「y」や「ī」の音を表すのに使われる ـي を転用したのかについては後ほどもう少し詳しく探ってみたいと思います。

ئにおけるハムザ(ء)の台字はアリフ・マクスーラではない

日本語で書かれたアラビア語学習書・辞典や学習者さんたちのネット投稿で見かけることもある誤解なのですが、台座となる字(ى)とハムザ(ء)と組み合わせた ئ の台字部分はアリフ・マクスーラではなく文字下の弁別点2個が書かなくても良いというルールがまだ広く適用されていた時代の古い ي [ yā’ ] [ ヤー ] の形である ى(点無しヤー)になります。

語中形の ـئـ も同様で、語中形では弁別のための下2点が必要とされる ـيـ からも下の点2個を取り去った ي [ yā’ ] [ ヤー ] となっています。

そのためアラビア語で書かれたアラビア語文法解説では

- 台座のヤー:كُرْسِيُّ الْيَاءِ [ kursīyu-l-yā’ ] [ クルスィーユ・ル=ヤー(ッ) ]

- 語中 ـيـ の弁別点が無い台字ヤー:نَبْرَةٌ [ nabra(h) ] [ ナブラ ]

のような表現をされています。

アリフ・マクスーラの命名由来

アラビア語で書かれた文法書や文法解説サイトによると、مَقْصُورَةٌ [ maqṣūra(h) ] [ マクスーラ ] は受動分詞 مَقْصُورٌ [ maqṣūr ] [ maqṣūr ] の女性形で、「制限された;限定された;短縮された」という語義のうち「短縮された」もしくは「制限された」から来ている名称だとか。

*発音が似ている مَكْسُورَة [ maksūra(h) ] [ マクスーラ ](受動分詞「壊れた」の女性形)と混同しないよう要注意です。昔Wikipediaの日本語版に「壊れたアリフ」と誤って掲載されていたことがありましたが、正しい情報ではありません。変形したとか壊れたとかそういう意味ではなく、下記のような理由に基づくネーミングです。

日本語で書かれた文法書などだと

定冠詞 ال [ ’al- ] [ アル ] が後続するとアリフ・マクスーラ部分の発音が長母音の ā から短母音 a へと短くなってしまうことから「短縮され(得)る」という名称で呼ばれている

といった解説が書いてあることが多いような気がするのですが、実際に調べてみると複数の解釈・解説がありそれ以外の由来も考慮に入れる必要がある模様です。

解説書やアラビア語文法ネタのネット記事にアラビア語で書かれた解説だと、

- 女性名詞 صَحْرَاءُ [ ṣaḥra’(u) ] [ サフラーゥ/ッ と サハラーゥ/ッ を混ぜたような発音 ](砂漠)のように語根ではない余剰文字が最後についていて直前が ا(アリフ)となる語末 ء(ハムザ)である ـَاء [ ーā’ ] [ アーゥ と アーッ の中間のような発音 ] である أَلِف مَمْدُودَة [ ’alif mamdūda(h) ] [ アリフ・マムドゥーダ ] と比較すると、ア~ッと長く伸ばされず比較的短めに聞こえるから。

*アリフ・マムドゥーダのマムドゥーダは「広げられた・伸ばされた」という意味 - マクスーラは「制限された」といった意味で使われていて、アリフ・マクスーラの部分に母音が現れない(≒母音記号がつかない)ことからアリフ・マクスーラと呼ばれている。

といった説明になっていることが多いようです。

管理人は日本語の色々な文法書で「定冠詞などが後続すると短母音化して短くなることがあるアリフだから」と読んでいたために、アラブのアラビア語文法学的には実は違う命名由来も色々と論じられていることを長年知らずにいました😅

日本語アラビア語文法書は結構そういう誤差があるので、勉強を続けて何年も経ってから「え、そうだったのか?!」となることが多いような気がします…

語末がアリフ・マクスーラになるのはどんな時?

語根3個だけで構成される動詞完了形では元になった第3語根がيの時に語末がـىになる

一般的に、三語根の最後の語根が弱文字 و のものが動詞完了形などの中において w の音を保持できずに ā に置き換わってしまった場合にはアリフの形での長母音 ā になり、最後の語根が弱文字 ي のものが y の音を保持できずに ā に置き換わってしまった場合にはアリフ・マクスーラの形での長母音 ā になる、といった大まかな違い・目安があります。

語末が普通の長母音アリフになる場合

دَعَا

[ da‘ā ] [ ダアー ](呼ぶ)

語根が د ع و で第3語根が و [ w ] のため、動詞完了形の語形 فعل にあてはめても発音が変わってしまい ā になっているケース。

*ちなみに3つめの語根はアリフではなくワーウです。アラビア語では弱文字やハムザは前後の音やその単語の語形に影響されて変身するため、「語根は何か?」と聞かれた場合は変身前の字の方で考えます。

語末がアリフ・マクスーラになる場合

مَشَى

[ mashā ] [ マシャー ](歩く)

語根が م ش ي で第3語根が ي [ y ] のため、動詞完了形の語形 فعل にあてはめても発音が変わってしまい ā になっているケース。

*ちなみに3つめの語根はアリフ・マクスーラではなくヤー(ゥ/ッ)です。アラビア語では弱文字やハムザは前後の音やその単語の語形に影響されて変身するため、「語根は何か?」と聞かれた場合は変身前の字の方で考えます。

同じ長母音āなのに ـا と ـى を書き分ける理由とは?

英語などで書かれた詳しい文法書で紹介されている話になるのですが、長母音 ā を示す ـَا と ـَى の間には大昔(正書法が確立するウマイヤ朝期頃)の時点ではまだ発音の違いがあったとされているのだとか。アリフ・マクスーラが語末に来る ـَى の方は普通の ā ではなく ē 寄りの音で読んでいたと考えられているとのこと。

本当の理由についてはもはや突き止めることはできずこれまでに色々と議論されてきたようですが、とりあえずは「元々は違う発音をしていた部分を書き分けていたが、今では廃れてしまい全く同じ長母音 ā を示す表記として ـَا と ـَى の違いが消失してしまった。」といった理解をしておけばひとまずは良い模様です。

アリフ・マクスーラに人称代名詞が接続した場合

アリフに置き換わる場合

アリフ・マクスーラに属格(所有格)の人称代名詞が接続すると、アリフ・マクスーラではいられなくなり、多くの場合普通の長母音と同じくただの長母音アリフつづり ـا に置き換わります。

اَلْمَقْهَى

[ ’al-maqhā ] [ アル=マクハー ]

そのカフェ

↓

مَقْهَاهُ

[ maqhāhu ] [ マクハーフ ]

彼のカフェ

ヤーに置き換わる場合

前置詞として使われる عَلَى [ ‘alā ] [ アラー ] などに属格(所有格)の人称代名詞が接続すると、アリフ・マクスーラから ي [ yā’ ] [ ヤー ] に置き換わります。

عَلَى

[ ‘alā ] [ アラー ]

~の上に

↓

عَلَيْهِ

[ ‘alayhi(=‘alaihi)] [ アライヒ ]

彼の上に / それの上に

يの代わりに用いられるエジプトやペルシア語の点無しى(≠アリフ・マクスーラ)

実際の例

エジプトでは単語の終わりに来る ي と ى を区別せず ى で書くという慣例があります。エジプトの新聞や書籍を読む時は注意が必要です。

فِي

[ fī ] [ フィー ]

~の中に(エジプト以外でのつづり)

فِى

[ fī ] [ フィー ]

~の中に(エジプトでのつづり)

*これはアリフ・マクスーラではありません。弁別点を書かない古い書き方のヤーになります。

*[ fā ] [ ファー ] や [ fan ] [ ファン ] と発音するわけではありません。

このような点がついていない ـى は

- اَلْيَاءُ غَيْرُ الْمَنْقُوطَةِ

[ ’al-yā’(u) ghayru/ghairu-l-manqūṭa(h) ] [ アル=ヤー(ゥ/ッ)・ガイル・ル=マンクータ ]

点のついていないヤー、弁別点無しのヤー - اَلْيَاءُ بِدُونِ النُّقْطَتَيْنِ

[ ’al-yā’(u) bidūni-n-nuqṭatayn/nuqṭatain ] [ アル=ヤー(ゥ/ッ)・ビドゥーニ・ン=ヌクタタイン ]

点2個がついていないヤー、弁別点2個無しのヤー

などと呼ばれているもので、アリフ・マクスーラとは区別されています。

アラビア語では語末などにおいて ī(イー)音ほかを表すヤーはエジプト以外の各国で点ありに置き換わったことから混同されがちですが、ā(アー)となる ـَى の方がアリフ・マクスーラで、ī(イー)となる場合については ـِي であっても ـى であっても語末ヤーとして扱います。

ちなみにアラブのニュース記事などを読んだのですが、エジプト以外にこのつづりを採用している国は無い模様。エジプトの場合は語末の ي を ى に統一するようきちんと校閲を入れているとの紹介も見かけたことがあります。「エジプトとスーダンだけがやっている」と書かれた記事もあったのですが、スーダンの新聞をPDFでいくつか見た限りでは点ありでした。もう少し確認が必要なようです。

エジプトだけこのようなつづりになった理由

つけなくても他の文字と区別できるからということで元々弁別点を足すのが他の文字よりも遅かったのが ـي で、後代になってからシャーム地方(シリアやレバノン近辺)では長母音 ā を表さない ـى については下に点が2個ある ـي を用い区別するように。

一方昔のままの古いルールを続けてきたのがエジプトで、他のアラブ諸国が語末を ـي と ـى で書き分けるようになっても変わらずに ـى で統一しているとのことです。

カイロにはアラビア語の文法や正書法(正字法)に関する公式見解を発表するアラビア語アカデミーがあり、同組織は1980年に「長母音āを示す方は点無し ـى とし、そうでないヤーは点をつけ ـي として区別する。」と定めたそうですが、エジプトでは今でも広く ـى 統一表記が続けられている形となっています。

これについては他地域のアラブ人たちから「エジプト人は ـي と ـى を区別できないのか?」「語末を全部 ـى で書くのは大間違いだ。」というバッシングの原因ともなっており、アラビア語における古いルールを知らない人には「エジプト人が勝手に作り出したつづりだ。」と勘違いされることもあるようです。

クルアーンのウスマーン版なども点無しヤー

ちなみにウスマーン版、ウスマーン本と呼ばれるクルアーンもこの方式で、現代において印刷されムスリム家庭に置かれているものも ـي と ـى の書き分けをしておらず、アリフ・マクスーラになっている部分に短剣アリフを記す ىٰ ことで区別しています。

エジプトの点無しヤーはこの古い表記を継承したものですが、これを現代でも続けることに関してはアラブ諸国から「エジプトだけが足並みを揃えないせいで混乱が起きている」と言われることが多く、賛否両論(というよりは大半が批判)となっています。

ペルシア語のـیとアラビア語のـيの発音・形状がまぎらわしい理由

ペルシア語では語末のī(イー)音部分が ـى で表記されるため「アラビア語とは違うのでややこしい」と言われがちですが、これはアラビア語における古い語末ヤーの表記ルールをそのまま継承・保持しているものなので元々はアラビア語と共通だったというのが本当のところだという話はWiktionary英語版などにも収録されている比較的知られた話だったりします。

ك(カーフ)の語末形である ـك がペルシア語では ـک になる件も多少似た経緯で、アラビア語でも昔はペルシア語の語末カーフに似た形で書かれたりしていたのが、語末 ل(ラーム)である ـل を幅広に書いた時 ـک と混同しやすいので ك の كـ を切って小さく縮め語末形に組みれた結果が現代我々が知る ـك の由来なのだとか。[ ソース ]

そのためペルシア語とアラビア語におけるつづりの違いは「ペルシア語が古形を保持しているのに対し、アラビア語ではその後形状に変更が加えられて違う見た目になったから」というのが原因になっていると言えるかと思います。

(2025年1月 各所改稿・追記)